初めてでも安心!障害年金申請の流れを完全ガイド

●障害年金申請の全体的な流れ

障害年金の申請手続きは、大きく7つのステップに分かれます。

1 初診日の確認

2 保険料納付要件の確認

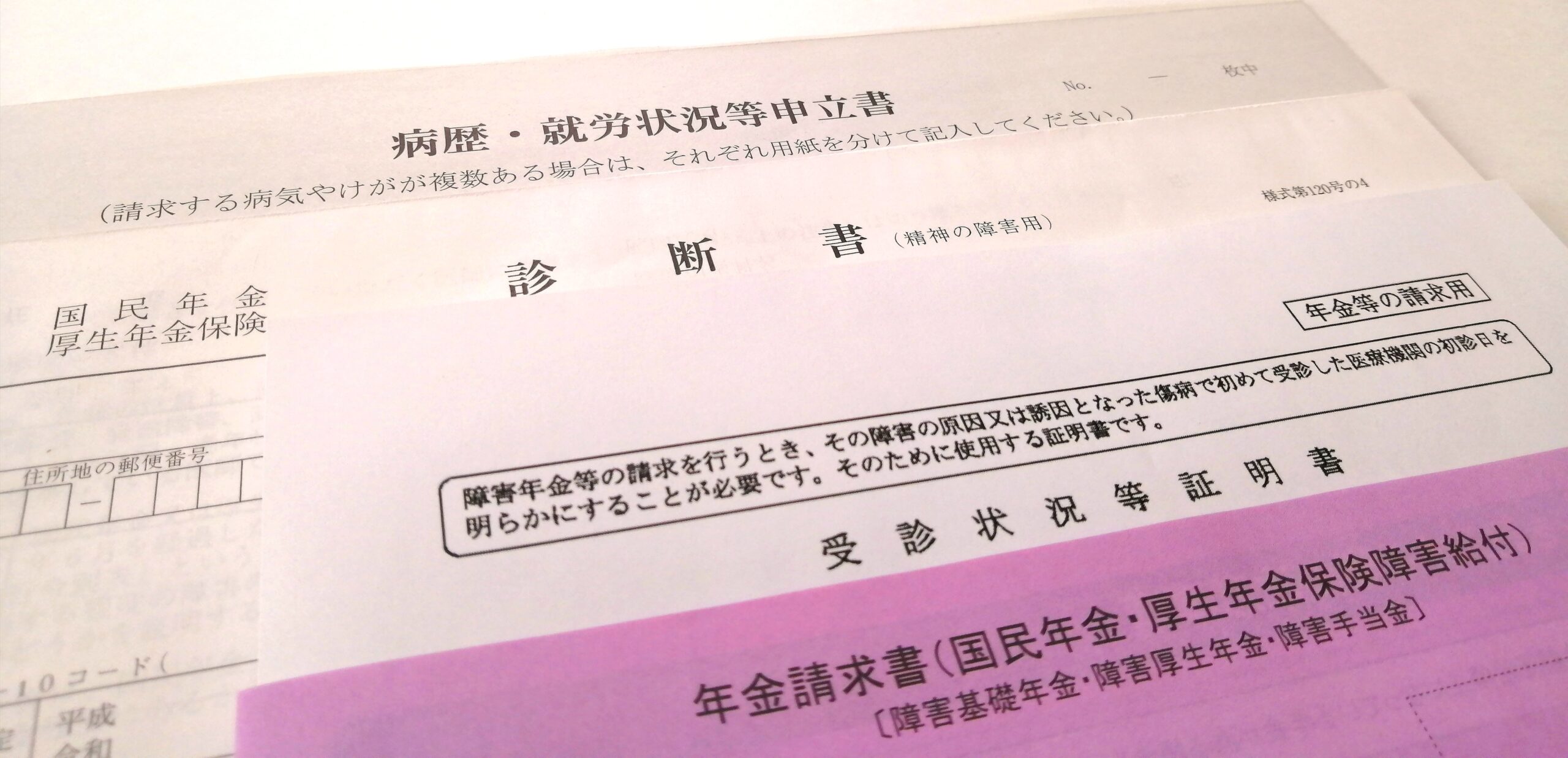

3 受診状況等証明書の取得

4 診断書の取得

5 病歴・就労状況等申立書の作成

6 提出書類の収集および請求書の作成

7 年金事務所または市区町村役場へ提出

申請手続きにかかる期間は、通常3〜6ヶ月程度です。ただし、書類の不備や追加書類の要請がある場合、さらに時間がかかることもあります。そのため、余裕をもって入念な準備を進めることが大切です。

ここからはそれぞれのステップを詳しく解説します。

1 初診日の確認

障害年金の申請において、初診日を確認することは最も重要です。初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日を指します。

現在通院している病院が初めてかかった病院ならば問題ありませんが、転院している場合は、初めて受診した医療機関を特定します。

2 保険料納付要件の確認

初診日がある程度確定したら保険料納付要件を確認します。

保険料の納付状況は、年金事務所などで確認します。保険料納付要件は保険料を納めた日も重要であり、初診日の後に納付した分は納付期間に入れることができません。

初診日が複数あるときは、それぞれについて確認します。

3 受診状況等証明書の取得

初診日の証明を取得します。

廃院している、すでにカルテが破棄されているなど受診状況等証明書が取得できない場合でも、ほかの書類によって初診日の証明ができれば障害年金を請求できます。

〇初診日を証明する書類として認められているもの

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

身体障害者手帳等の申請時の診断書

生命保険、労災保険の申請時の診断書

事業所等の健康診断の記録

健康保険の給付記録

お薬手帳・領収書・診察券

第三者証明

4 診断書の取得

初診日が確定したら障害認定日がわかるので、認定日時点での診断書作成を医師に依頼します。

診断書には、障害の程度や日常生活にどのような支障が出ているかが詳細に記載されるます。正確な情報を記載してもらうためには、医師との連携が重要です。

診断書を依頼する際は、医師に障害年金のための書類であることを伝え、必要な項目を確実に記入してもらいましょう。書類に不備があると、審査に時間がかかるだけでなく、最悪の場合は不支給となることもあります。

5 病歴・就労状況等の申立書の作成

病歴・就労状況等申立書はご本人が唯一、ご自身の状況を説明する書類です。

申立書は、要点を押さえ、過不足なく書くことが重要となります。期間は3~5年で区切り、転院した場合は病院ごと区切ります。通院していない期間もその理由と症状を記載します。

6 提出書類の収集および請求書の作成

申請に必要な書類を集めます。

<必要書類>

年金請求書

基礎年金番号の分かるもの

診断書

受診状況等証明書

病歴・就労状況等申立書

受取先金融機関の通帳など

§加算対象者がいる方

戸籍謄本

子の診断書(20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる場合)

7 年金事務所または市区町村役場へ提出

障害厚生年金を請求する方と、初診日が第3号被保険者にある方は、年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。それ以外の障害基礎年金を請求する方は、市区町村役場でも提出できます。

受給開始までの期間

審査にかかる期間は平均3ヶ月程度で、支給が決定すると「年金証書」と「決定通知書」が届き、その約1~2ヶ月後に障害年金が振り込まれます。

不支給の場合は「不支給決定通知書」が届きます。不支給決定通知書が届いても、審査に納得できない場合は不服申し立てができます。

障害年金の申請は、初めての方にとって複雑に感じるかもしれませんが、適切な手順を踏むことでご自身で進めることができます。

しかし、受診状況等証明書と取得できないなど申請が難しいと感じた場合は、早めに専門の社労士に相談してみることをおすすめします。